遺言書の検認や執行とは?遺言書の作成から相続発生後までの流れを解説

遺言書の検認や執行とは?遺言書の作成から相続発生後までの流れを解説

目次

- 遺言の作成

- 1-1. 自筆証書遺言の作成方法

- 1-2. 公正証書遺言の作成方法

- 遺言書の保管

- 2-1. 自筆証書遺言の保管方法

- 2-2. 公正証書遺言の保管方法

- 相続発生後の遺言の種類ごとのケース

- 3-1. 自筆証書遺言の場合

- 3-2. 公正証書遺言の場合

- 遺言の執行について

- 4-1. 遺言の執行とは

- 4-2. 遺言執行者とは

- 遺言執行者は必要なの?遺言執行者がいないと起こりうるトラブル例

- 5-1. 預貯金が引き出せない

- 5-2. 不動産の名義変更ができない

1. 遺言の作成

遺言による円滑な相続を実現するためには、遺言書を作成しておくことが重要です。特に利用されているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。

1-1. 自筆証書遺言の作成方法

自筆証書遺言は、遺言者本人がすべてを手書きで作成します。形式に従わない場合は無効になるリスクがあるため、注意が必要です。

1-2. 公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します。費用や手間はかかりますが、形式面での有効性が確実に担保されます。証人2名の立会いが必要で、遺言者が署名押印することで完成します。

2. 遺言書の保管

作成した遺言書は、安全な場所に保管しておく必要があります。

2-1. 自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言の保管方法には以下の選択肢があります:

- 自宅保管:簡単ですが紛失や改ざんのリスクがあります。

- 貸金庫:安全性は高いものの、貸金庫がロックされると開封に手間がかかる場合があります。

- 信頼できる人への預け:人に預ける場合、その人の状況に変化があるとリスクが生じます。

- 法務局の保管制度:2020年7月から開始された制度で、法務局で遺言書を安全に保管できます。形式の確認も行われるため、有効な遺言書を残すことができます。

2-2. 公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。遺言者には正本が渡されますが、紛失しても公証役場で謄本を発行してもらえるので安心です。

3. 相続発生後の遺言の種類ごとのケース

3-1. 自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言がある場合、相続人は以下の手続きを行います:

3-1-1. 遺言書の探し方

遺言書が自宅や施設に保管されている可能性があるため、注意深く探します。また、法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求することで、法務局に保管されているか確認可能です。

3-1-2. 検認が必要

自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。ただし、法務局に預けた遺言書の場合は検認が不要になります。

3-1-3. 検認手続きの流れ

- 家庭裁判所に申立書を提出

- 検認期日の通知を受け取る

- 検認期日に遺言書を持参して手続き

- 検認済証明書の取得

3-2. 公正証書遺言の場合

公正証書遺言は検認が不要です。公証役場で謄本を発行してもらい、それを基に相続手続きを進めます。

4. 遺言の執行について

4-1. 遺言の執行とは

遺言の執行とは、遺言の内容を実現するための一連の手続きです。預貯金の解約や不動産の名義変更など、遺言の内容によっては遺言執行が必要となります。

4-2. 遺言執行者とは

遺言執行者は遺言の内容を実現するために選任される人です。遺言書で指定しておくか、相続開始後に家庭裁判所で選任されます。

5. 遺言執行者は必要なの?遺言執行者がいないと起こりうるトラブル例

5-1. 預貯金が引き出せない

遺言執行者がいない場合、金融機関は相続人全員の同意を求めることが多く、非協力的な相続人がいると手続きが進まないことがあります。遺言執行者がいれば、相続人全員の同意がなくても手続きを行うことができます。

5-2. 不動産の名義変更ができない

不動産の相続登記を行う際、遺言執行者がいない場合は相続人全員の印鑑証明書が必要です。非協力的な相続人がいると手続きが滞るため、遺言執行者をあらかじめ選任しておくことが望ましいです。

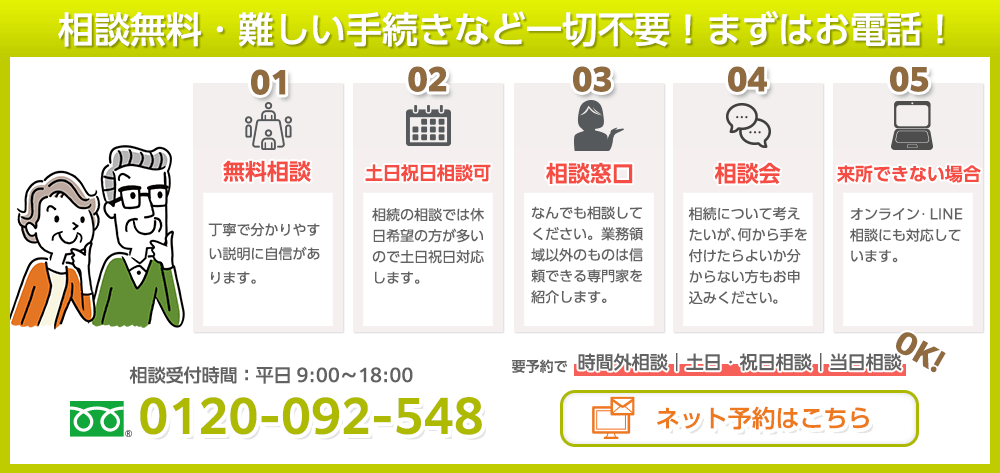

遺言書の作成から執行までの流れを把握し、適切な準備をすることでスムーズな相続手続きが可能になります。司法書士などの専門家に相談し、安心して遺言を残せる体制を整えましょう。