そのSNSアカウント、どうしますか?忘れがちな「デジタル遺品」の相続準備

「父が亡くなったが、スマートフォンのロックが解除できず、連絡先も写真も見られない…」 「故人のパソコンにあるはずのネット銀行の口座情報が全く分からない…」

最近、このようなご相談が増えています。

スマートフォンやパソコンが当たり前になった現代、私たちの生活にデジタルデータは欠かせません。便利な一方で、持ち主が亡くなった後、それらのデータが「デジタル遺品」としてご遺族を悩ませるケースが後を絶たないのです。

写真やメールだけでなく、ネット銀行の預金、SNSアカウント、有料のサブスクリプションサービスなど、その内容は多岐にわたります。これらは、従来の財産と同じように、あるいはそれ以上に、きちんと整理しておかなければ大きなトラブルに発展しかねません。

今回は、今や誰もが向き合うべき「デジタル遺品」について、放置するリスクと元気なうちにできる対策を、相続の専門家である司法書士の視点から分かりやすく解説します。

■そもそも「デジタル遺品」って何?

デジタル遺品とは、故人がパソコンやスマートフォン、クラウド上などに残したデジタルデータ全般を指します。具体的には、以下のようなものが挙げられます。

<プラスの財産になりうるもの>

- ネット銀行の預金

- ネット証券の株式、投資信託

- FXや暗号資産(仮想通貨)

- ネット通販サイトのポイント、航空会社のマイレージ

- 有料の電子書籍や音楽データ

<マイナスの財産になりうるもの>

- ネットキャッシングの借入金

- 動画や音楽配信などのサブスクリプションサービス(月額課金)の契約

<財産ではないが重要な情報>

- メールアカウント

- LINE、X(旧Twitter)、Facebook、InstagramなどのSNSアカウント

- スマートフォンやクラウド上に保存された写真・動画データ

- 友人・知人の連絡先(電話帳データ)

このように、金銭的な価値を持つものから、思い出というプライベートな価値を持つものまで、非常に幅広いことがお分かりいただけるかと思います。

■デジタル遺品を放置する「3つの怖いリスク」

「自分には大した財産はないから大丈夫」と思っていても、デジタル遺品を放置すると、ご家族が思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

リスク1:大切な財産が見つからない・失われる

ご家族がネット銀行やネット証券の存在に気づかなければ、その預金や株式は相続財産から漏れてしまいます。特に、ビットコインなどの暗号資産は、IDやパスワードが分からなければ、永久に引き出せなくなってしまう可能性もゼロではありません。

リスク2:不要な支払いが続く・借金が膨らむ

故人が利用していた動画配信サービスやアプリの月額料金が、クレジットカードから自動で引き落とされ続けるケースは非常に多いです。解約手続きにはIDとパスワードが必要なことが多く、ご家族がその特定に手間取り、数ヶ月〜数年も不要な支払いが続いてしまうことがあります。

リスク3:個人情報の漏洩やアカウントの乗っ取り

故人のSNSアカウントを放置した結果、第三者に乗っ取られ、ご友人や知人に詐欺メッセージを送られてしまうといった被害が報告されています。また、ご自身が知られたくないプライベートな情報が、死後に流出してしまう危険性もあります。

■今日からできる!元気なうちにやっておくべき3つの対策

このようなリスクを避けるために、最も重要なのは「生前の準備」です。ご家族のために、ぜひ以下の対策を検討してみてください。

対策1:「何を使っているか」をリストアップする

まずはご自身が利用しているデジタルサービスをノートなどに書き出してみましょう。

- サービス名(例:〇〇銀行、△△証券、Amazonプライム、など)

- ID(ユーザー名やメールアドレスなど)

- パスワードのヒント(※パスワードそのものを書くのは危険です。「ペットの名前+誕生日」など、ご家族が推測できるヒントを書きましょう)

- 死後どうしてほしいか(例:解約する、写真を家族に渡す、SNSは追悼アカウントにする、など)

このリストがあるだけで、ご家族の負担は劇的に軽くなります。

対策2:「エンディングノート」を活用する

対策1で作成したリストの保管場所や、ご自身の想いを伝える手段として「エンディングノート」は非常に有効です。法的な効力はありませんが、「このノートの〇ページにデジタル情報について書いてある」と家族に伝えておくだけで、いざという時にスムーズに情報を引き継ぐことができます。

対策3:「遺言書」で法的に備える

ネット銀行の預金や暗号資産など、金銭的価値のあるデジタル資産を「誰に相続させるか」を法的にきちんと定めておきたい場合は、遺言書の作成が不可欠です。

遺言書で、財産の承継先だけでなく、手続きを行ってくれる「遺言執行者」を指定しておくこともできます。私たち司法書士のような専門家を遺言執行者に指定しておけば、ご家族に代わって、死後の煩雑な解約や名義変更手続きをスムーズに進めることが可能です。

■まとめ:不安な時こそ、専門家にご相談ください

デジタル遺品は、法整備がまだ追いついていない新しい分野であり、その取り扱いには専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

「何から手をつけていいか分からない」 「自分の場合はどう準備すれば一番安心だろうか」

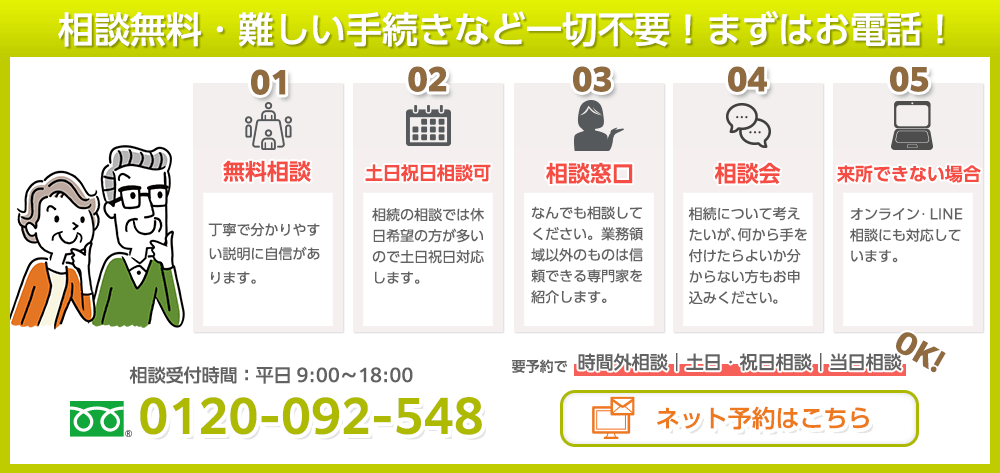

少しでもご不安に感じることがあれば、ぜひ一度、私たち相続の専門家にご相談ください。お一人おひとりの状況に合わせて、最適な生前対策をご提案させていただきます。

司法書士法人おうみアット法務事務所では、滋賀県彦根市、長浜市、米原市、東近江市などを中心に、遺言書の作成サポートから相続手続き全般に関するご相談を承っております。デジタル遺品に関するお悩みも、どうぞお気軽にお聞かせください。