お盆の話し合いで失敗しない!「遺産分割協議」を円満に進めるやり方

お盆の話し合いで失敗しない!「遺産分割協議」を円満に進めるやり方

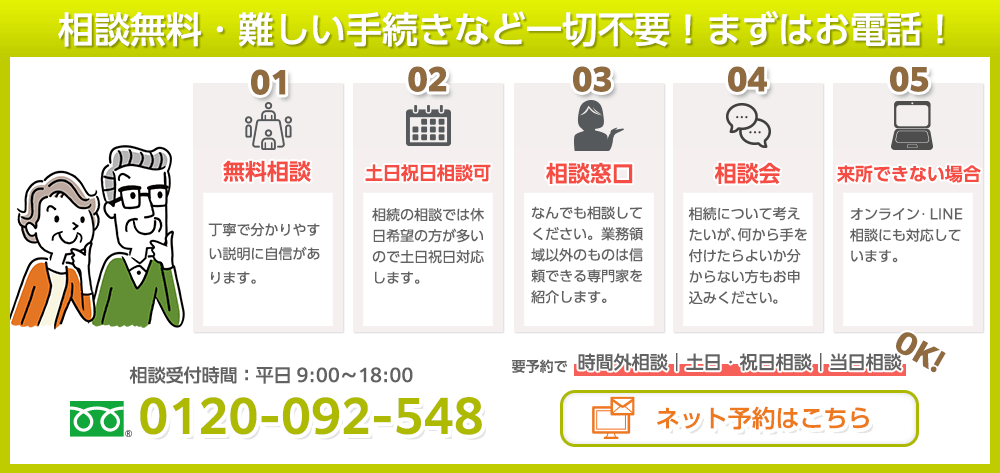

司法書士法人おうみアット法務事務所です。

8月に入り、お盆休みも目前に迫ってきました。この時期、帰省などでご家族やご親族が集まる機会に、相続について話し合おうと考えている方も多いのではないでしょうか。

特に、遺言書がなかった場合に行う「遺産分割協議」は、相続手続きにおける最大の山場です。ここでは、誰がどの財産をどれだけ受け継ぐのかを、相続人全員で話し合って決めます。

しかし、この協議がこじれてしまい、今まで仲の良かった家族が憎しみ合う「争族」に発展してしまうケースは、残念ながら少なくありません。

そこで今回は、お盆の話し合いを円満に進めるために、司法書士の視点から押さえておくべき「5つのポイント」を解説します。

ポイント①【最重要】事前準備を制する者が協議を制す

話し合いを始める前に、まず「土台」を固めることが何よりも重要です。準備が不十分なまま話し合いを始めると、議論が混乱し、感情的な対立を生むだけです。

* A. 相続人の確定(誰が話に参加するのか?)

亡くなった方の「生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本」を取り寄せ、相続人が誰であるかを法的に確定させます。これを怠ると、話し合いの後に「実は知らなかった相続人がいた…」という事態が発覚し、全てが振り出しに戻る可能性があります。

* B. 財産の確定(何を分けるのか?)

預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産はもちろん、ローンや借金などのマイナスの財産も全て調査し、一覧にした**「財産目録」**を作成しましょう。分けるべき財産の全体像が全員に共有されていなければ、公平な話し合いは不可能です。

ポイント②【心構え】感情的な「はずだ」を捨てる

「私が長男だから、実家はもらえるはずだ」

「私がずっと親の面倒を見てきたのだから、多くもらえるはずだ」

こうした法的な根拠のない「はずだ」という思い込みは、トラブルの最大の原因です。まずは法律で定められた相続割合である「法定相続分」が基本の考え方であることを、全員の共通認識として持ちましょう。

その上で、遺産分割協議は、相続人全員が合意すれば、法定相続分とは異なる分け方を自由に決めることができます。冷静に、事実に基づいて話し合う姿勢が大切です。

ポイント③【法律知識】揉めやすい「特別受益」と「寄与分」

話し合いで特に対立しやすいのが、この2つの法律用語です。

* 「特別受益」とは?

一部の相続人だけが、生前に故人から受けた特別な援助(例:住宅購入資金、大学の学費など)のことです。これを相続財産に一度戻して計算し直すことで、相続人間の公平を図ります。

* 「寄与分」とは?

故人の財産の維持や増加に、特別な貢献(例:無給で家業を手伝った、介護費用を負担したなど)をした相続人が、その貢献度に応じて多く財産をもらえる制度です。

これらは証明が難しく、感情論になりがちです。もし主張したい場合は、送金記録などの客観的な証拠を示しながら、冷静に説明することが重要です。

ポイント④【着地点】全員が100%満足は不可能。「落としどころ」を探す

相続人それぞれに、希望や事情があるのは当然です。しかし、全員が自分の主張だけを繰り返していては、話は永遠にまとまりません。

「不動産は長男が相続する代わりに、他の兄弟には相応の現金を支払う(代償分割)」

「この土地は売却して、現金で公平に分ける(換価分割)」

など、様々な分割方法があります。全員にとっての「落としどころ」はどこか、お互いに譲歩できる点を探り、歩み寄る姿勢が円満解決の秘訣です。

ポイント⑤【最終関門】合意内容は必ず「遺産分割協議書」にする

無事に話し合いがまとまったら、必ずその内容を「遺産分割協議書」という正式な書面に残してください。口約束は絶対にNGです。

この遺産分割協議書は、

* 不動産の名義変更(相続登記)

* 預貯金の解約、名義変更

* 自動車の名義変更

* 相続税の申告

など、あらゆる相続手続きで必要となる法的な証明書です。相続人全員が署名し、実印を押印することで完成します。内容に不備があると手続きに使えませんので、最も確実なのは、私たち司法書士のような専門家に作成を依頼することです。

まとめ

遺産分割協議は、故人を偲び、家族の未来を考える大切な機会です。正しい知識と十分な準備があれば、きっと円満に乗り越えることができます。

「親族だけでは話がこじれそう…」

「法律的にどう考えればいいのか分からない」

そんな時は、話し合いが始まる前や、話し合いの場に、公平な第三者である専門家が同席することも非常に有効です。

司法書士法人おうみアット法務事務所では、相続に関する初回のご相談は無料です。お盆の話し合いを控えてご不安な方は、ぜひ一度、お気軽にご相談ください。